Au XIIe siècle le village était nommé Moncel. Sa population était estimée à 15 familles (environ 100 habitants)

UNE CLAIRIÈRE A L’ORÉE DE LA FORET : LE PLESSIS BOUCHARD

En ancien français "plaissie" a le sens d'enclos formé de branchages entrelacés. Le terme découle du latin "plectere" : tresser transformé par le latin populaire en "plaxare" ayant de nombreux sens : entrelacer, tordre, courber, plier, ployer ainsi qu'entourer de haies entrelacées, palissader. Une "plaisse" est une haie ou un terrain entouré de haies. Un "plaisseis" ou "plaissié" désigne une clôture, une pallissade, un parc ou forêt entouré de haies, ainsi qu'un jardin fermé de claies. Jusqu'au milieu du XIVème siècle c'est sous le simple nom de Plesi avec variante en Plesseiz latinisé en Plesseyum que l'on désignait notre village.

On n’a pas de date exacte de la création du nom Plessis-Bouchard. Une première notification de ce nom se retrouve dans la nomination du curé au Plessis-Bouchard dans un manuscrit d’environ l’an 1450.

Le nom Bouchard vient de la famille des Montmorency. Le Plessis-Bouchard n’est qu’un petit hameau situé dans une clairière.

L’ÉGLISE

L’ÉGLISE SAINT NICOLAS D’HIER

UNE CHAPELLE ÉRIGÉE AU RANG D’ÉGLISE

Les origines de l’église Saint-Nicolas remontent à 1122 sous la forme initiale d’une chapelle dépendant de la paroisse de Napoléon-Saint Leu, donnée par Bouchard de Montmorency-Bantelu. Erigée au rang d’église paroissiale en 1192 par Maurice de Sully, Evêque de Paris, une nef lui est adjointe en 1485.

En 1485, à cette même époque, une école jouxtait le mur nord, près du portail principal.

Au 15ème siècle, d’autres bâtiments lui étaient contigus.

Quelques prêtres connu : messire Raoul Malo, en 1464,

Jean du Four, au siècle suivant,

François le Chevalier, en 1673,

Messire Pierre Darlu, en 1770,

Jean-François Robillard en 1787,

Pierre Félix Lefebvre en 1790,

Paul Jacques De la Garde.

L’église est désaffectée de 1793 à 1804, époque à laquelle elle perd la plupart de son mobilier et des objets de culte.

En 1793, les deux grosses cloches ont été réquisitionnées afin de les faire fondre. Il ne reste qu’une petite cloche, nommée Louise-Joséphine. .

En 1850, des travaux de conservation des voûtes sont entrepris.

En 1859, le plafond plat en bois de la nef est remplacé par un système de voûte d’arêtes en plâtre.

En 1844, le cimetière au sud est transféré en dehors de l’agglomération.

En 1863, Pierre Collard fut nommé Curé titulaire du Plessis-Bouchard.

En 1865, acquisition d’un presbytère (souscription auprès des habitants).

En 1888, urgentes réparations dues à son instabilité, notamment pour la toiture, les gouttières et un des piliers. C’est aussi au cours du 18ème siècle que l’église se dote de nouveaux vitraux représentant la vie de la Vierge et une fuite en Egypte.

En 1922, remise en état de l’horloge aux quatre cadrans.

En 1950, campagne de travaux de restauration extérieure et intérieure.

En 1962, remplacement des vitraux (hormis ceux de l’oculus et de la baie nord de la nef) (sainte Zoé), par des vitraux contemporains, réalisés par le maître verrier, Pierre Gaudin, auteur de vitraux de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux.

Après l’ouverture de l’église Saint-François-de-Sales, en 1967, et jusqu’à la fin des années 1970, l’église Saint-Nicolas a été utilisée régulièrement pour la messe dominicale du samedi soir, pour les baptêmes, les mariages ou les obsèques.

S’ensuivit une période (années 1980) où l’utilisation de cette église se raréfie jusqu’à ce qu’un arrêté municipal du 16 septembre 1999 ordonne sa fermeture pour des raisons de sécurité.

En janvier 2005, présentation par le Maire du Plessis-Bouchard, Gérard Lambert-Motte, lors d’une réunion publique, d’un projet de rénovation du Centre Bourg qui prévoit la restauration de l’église Saint-Nicolas.

Fin janvier 2005, le Père Gaby Kim confirme la volonté de la Paroisse d'utiliser l'église pour le culte.

Le Père Amaury Cariot continue à œuvrer dans le même esprit. Quant à son tour, il fut nommé Curé de Vauréal, le Père Monné Yapo, nommé en septembre 2006, constitue la Commission de Saint-Nicolas composée de membres du Conseil Pastoral, du Conseil Économique et de l’Équipe d’Animation Pastorale, pour suivre le projet de réhabilitation et les travaux.

Un bref résumé de cette période :

L’inventaire a été fait en collaboration avec la Mairie avant les travaux. Les objets, chaises, bancs et autres ont été conservés pour moitié à la mairie, et pour moitié à l'église St-François-de-Sales.

Le projet de départ concernait notamment l’assèchement des murs, les reprises sur façades et ravalement complet en chaux naturelle, le traitement des fissures intérieures et ossatures métalliques, la réfection du sol et pose d’un chauffage sous plancher, le parking extérieur conservé et réaménagé, la création d’un parvis en pavé devant l’entrée de l’édifice.

Toutefois au fur et à mesure des travaux il s’est avéré que l’église présentait de graves problèmes de stabilité. Il est aussi à noter que la qualité des maçonneries est relativement médiocre. L’architecte a décidé de mettre sur cintre les arcs et voûtes et de réaliser un frettage provisoire des piliers afin de consolider l’édifice.

Les maçonneries seront traitées par injection d’un coulis de chaux, le revêtement de sol de l’ensemble de l’église, hormis le chœur, disparaîtra sous une chape intégrant le système de chauffage par le sol et sera recouvert de tomettes en terre cuite, la charpente fera l’objet d’une révision pour recentrer les charges et assure une meilleure couverture. Les piliers seront consolidés par l’insertion de tirants en fibre de verre pour contrebalancer les contraintes dans les maçonneries. La cloche qui date de 1770 et qui pèse 285 kg sera restaurée et sera accompagnée en 2011 d’une nouvelle compagne venue la rejoindre, nommée Marie-Gabrielle. Les vitraux seront restaurés et certains remplacés dans le même esprit.

Pour ce qui concerne le mobilier, le baptistère qui était à l’entrée, sera restauré et installé dans la nef. L’autel, le retable et le tabernacle seront restaurés et conservés.

Le calvaire érigé en 1893 devant le café « la Tour de Nesles » sera déplacé et déposé devant l’église Saint-Nicolas (côté porte d’entrée). Depuis, détruit par une voiture, il est envisagé sa reconstruction à l'identique par l'Association des Amis de l'Église Saint-Nicolas.

Ainsi, les travaux de l’église Saint-Nicolas ont débuté en juin 2010 avec souvent des contraintes dues aux découvertes au fur et à mesure de l’avancée des travaux, des problèmes d’entreprises, pour se terminer en février 2012.

Quelques dates marquant l’histoire de l’Église depuis sa restauration :

- création de l’Association les Amis de l’Église Saint-Nicolas en juin 2010

- acquisition et bénédiction d’une deuxième cloche, prénommée et baptisée Marie-Gabrielle, le 5 mars 2011

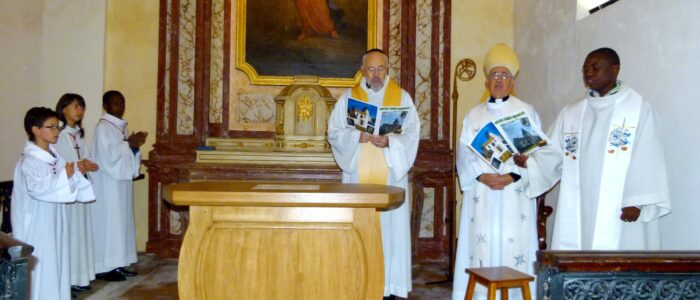

- cérémonie d’inauguration du Centre Bourg et de l’Église Saint-Nicolas le samedi 22 octobre 2011 avec bénédiction de l’autel, organisée par la Mairie : « journée portes ouvertes ».

- achat des bancs et rénovation d’une dizaine de chaises

- ouverture au public le dimanche 22 avril 2012

- première messe le samedi 12 mai 2012.

- achat d’un orgue en septembre 2012 par souscription organisée par l’Association

- achat de la statue de la Vierge en septembre 2013 par souscription organisée par l’Association et bénédiction de la statue le 9 novembre 2013.

- achat d’un meuble fabriqué par un artisan du Plessis-Bouchard Guillaume Rouzet

- restauration d’une partie du Chemin de Croix, (hélas incomplet pour être exposé à nouveau dans l’Église)

- restauration de la statue de Saint Nicolas qui sera bientôt fixée au mur

- achat des différents objets de cultes

- restauration du Reliquaire et de sa console qui lui aussi sera bientôt fixé au mur

- projet d’exposer la Vierge classée. Cette Vierge en bois polychrome date du XVème Siècle et est classée « monument historique ». Elle a été expertisée par des spécialistes du musée du Louvre et est d’inspiration bourguignonne. Elle a été retrouvée dans l’Église Saint-Nicolas où elle avait été vraisemblablement dissimulée pendant la guerre. Elle échappa ainsi aux nombreux cambriolages dans les églises à cette époque.